Ausgabe 07/2024

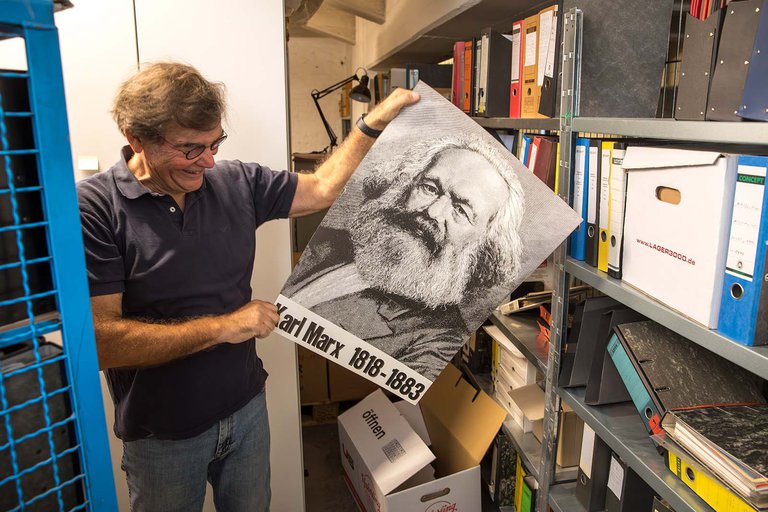

Der ver.di-Archivar

ver.di publik: Du hast trotz Deines offiziellen Renteneintrittsalters noch bei ver.di weitergearbeitet. Du hast Deinen Job gerne gemacht, richtig?

Hartmut Simon: Ja, sehr gerne. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, überhaupt weiterarbeiten zu wollen. Aber wenn du nicht gesund bist, nützt das allein auch nichts. Ich bin gesund, oder besser gesagt, wieder gesund. Diese Kombination aus Gesundheit und Freude an der Arbeit ist viel wert. Es gibt einem eine Struktur im Leben, an der man sich orientieren kann. Sie hilft auch dabei, sich zu verwirklichen, auch wenn das ein wenig großspurig klingt. Als Historiker war die Arbeit als Archivar für mich mehr als nur ein Job. Das war das, was ich immer machen wollte. Work-Life-Balance ist da natürlich auch ein Thema, aber das hat mich weniger beschäftigt.

Gibt es denn keine Balance zwischen Arbeit und Freizeit?

Doch, natürlich. Ich habe Familie, Freunde und Hobbys. Nur gibt es immer wieder zeitliche Überschneidungen. Als Historiker kannst du nicht einfach aufhören zu denken, nur weil du nach Hause fährst. Wenn ich gerade an einem Aufsatz schreibe oder eine Rede vorbereite, denke ich weiter darüber nach, lese weiter. Es gibt da eine gewisse Arbeit, die man immer mit sich herumträgt. Aber das empfinde ich nicht als Arbeit, sondern als etwas, das ich gerne tue, weil ich es immer tun wollte. Man muss für sich selbst die richtige Balance finden, was nicht immer leicht ist.

Ich sehe das bei einem Freund von mir, der könnte den ganzen Tag arbeiten und würde sogar vergessen zu essen, weil er so vertieft ist.

Das kann ich nachvollziehen. Das Korrektiv zu Hause hilft mir, bestimmte Dinge wieder wertzuschätzen, weil man sich in der Arbeit verlieren kann. Aber der Kernpunkt ist, dass man sich um seine Gesundheit kümmern muss. Besonders wenn man älter wird, kommen gesundheitliche Probleme von selbst. Wenn die Arbeit dann noch eine Perspektive bietet, die man gerne ausfüllt, hilft das, über kleinere Wehwehchen hinwegzukommen. Zusammengefasst: Ich arbeite weiter als Rentner, weil ich es kann und weil ich es gerne tue.

Du hast dennoch Deine 35 Rentenjahre voll.

Die habe ich schon seit einigen Jahren voll. Vor ein paar Jahren habe ich überlegt aufzuhören, aber damals hätte das deutliche finanzielle Verluste bedeutet. Seit der neuen Regelung, die es erlaubt, Rente zu beziehen und gleichzeitig weiterzuarbeiten, ohne dass die Rente gekürzt wird, war das ein Anreiz, ernsthaft darüber nachzudenken. Auch wenn das Finanzamt sich freut, bleibt unterm Strich mehr übrig.

Es ist also ein schmaler Grat zwischen noch fit genug sein, um weiterzuarbeiten und ein Polster anzulegen, und rechtzeitig aufzuhören, um dieses Polster zu genießen?

Ja, und ich habe mich immer wieder hinterfragt, ob es die richtige Entscheidung ist. Wenn es einem nicht gut geht und man sieht, wie viel Arbeit noch auf dem Schreibtisch liegt, fragt man sich schon: Warum tue ich das überhaupt noch? Da muss man ehrlich zu sich selbst sein und abwägen, wie das mit dem Privatleben harmoniert. Nicht nur ich werde älter. Auch meine Partnerin wird älter, meine Mutter lebt noch und braucht mehr Unterstützung, und die Enkelkinder werden größer und anspruchsvoller. Ich habe meine Entscheidung immer mit meiner Familie abgestimmt, und sie haben verstanden, dass ich weiterarbeiten möchte, weil sie wissen, wie sehr ich meinen Job liebe.

Es klingt so, als wäre das Dein Traumjob gewesen?

Absolut. Ich hatte großes Glück. Am Anfang war das nicht so geplant. Ich habe als Redakteur bei der ÖTV gearbeitet und war dann Redenschreiber für die Vorsitzende Monika Wulf-Mathies. Als sie 1995 zur EU-Kommission ging und Herbert May nachfolgte, wurde jemand gesucht, der die historischen Materialien der ÖTV sichtet. So bin ich dann 1996 Archivar geworden. Man muss ein Herzblut-Gewerkschafter und -Historiker sein, um diesen Job zu machen. Ich bin ein Gewerkschafter der alten Schule, in den 70er Jahren sozialisiert und 1981 der Gewerkschaft GEW beigetreten. Seit 1989 arbeite ich hauptamtlich für die Gewerkschaft. Schon als Teenager wollte ich Gewerkschafter werden. Man tut etwas für die Demokratie, die Gesellschaft und die Mitmenschen, auch wenn man „nur“ Historiker ist und dokumentiert, sammelt und aufarbeitet. Wenn ich Anfragen von Studenten bekomme, beantworte ich diese gerne, weil ich mich daran erinnere, wie ich damals war.

Du hast in Deiner Zeit viel erlebt, insbesondere was den technologischen Wandel betrifft. Damals das Entstehen des Internets. Heute Künstliche Intelligenz. Wäre es nicht spannend, noch einmal mitzuerleben, wie sich alles weiterentwickelt?

Spontan würde ich sagen, das ist nicht mehr meins. Obwohl es spannend wäre, habe ich keine Beziehung mehr dazu. Ich bin jemand, der gerne etwas in der Hand hat, der den Geruch und das Gefühl von alten Dokumenten schätzt. Wenn man mit mir in den Keller gehen würde und einen Jahrgang von 1890 aufschlägt, dann kommt einem nicht nur der Staub, sondern auch der Geruch entgegen. Das Haptische, das Riechen des Vergangenen – das macht für mich den Reiz aus. Wenn man diese Dokumente digitalisiert und nur noch nach Schlagworten sucht, verliert man den Kontext der Zeit, die für die historische Einordnung eines Artikels so wichtig ist.

Das klingt, als würden bei der Digitalisierung viele wichtige Aspekte verloren gehen?

Genau. Wenn man digital arbeitet, findet man die Informationen, die man sucht, aber der historische Kontext geht oft verloren. Das gilt nicht nur für die Geschichte, sondern auch für aktuelle Entwicklungen. Warum gibt es Trump? Warum gab es den Brexit? Warum gibt es die AfD? Es gibt nicht nur eine Antwort auf solche Fragen. Man muss Kontexte sehen und Entwicklungen verstehen. Fakten aneinanderzureihen, ohne den Kontext zu kennen, führt oft zu Missverständnissen.

Das klingt, als sei es eine wichtige Aufgabe, diesen Kontext zu bewahren.

Ja, das ist es. Dafür braucht man ein Archiv. Es ist notwendig, dass Menschen im aktiven Leben diese Arbeit machen, weil sie eine andere Fragestellung haben als jemand, der nicht mehr beruflich aktiv ist. Natürlich interessiert mich die Umwelt zum Beispiel wegen meiner Enkelkinder, aber ich habe nicht mehr die gleiche Perspektive wie jemand, der noch mitten im Berufsleben steht. Als älterer Mensch ist man nicht mehr immer auf der Höhe der Zeit. Der Horizont wird kleiner, das ist einfach so. Und deswegen ist es nun auch an der Zeit für mich zu gehen.

Interview: Rita Schuhmacher