Ausgabe 04/2025

Kompass Konsumreduktion: Wie Ausmisten gelingt – und weniger Besitz zu mehr Klarheit führt

Nicht von oben herab. Nicht hinter verschlossenen Türen. Sondern ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Und genau das macht diesen Ratgeber so anders als all die Anleitungen zum Aufräumen, die man sonst so kennt. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Institut für Verbraucherpolitik ConPolicy hat die Technische Universität Berlin einen interaktiven Ratgeber entwickelt: den "Kompass Konsumreduktion". Er ist das zentrale Ergebnis des Citizen-Science-Projekts "Mein Ding – Ich bin, was ich (nicht) habe". Das dreijährige Forschungsprojekt hat untersucht, wie sich Konsumverhalten langfristig umweltschonender ausrichten ließe. Der "Kompass Konsumreduktion" hilft nicht nur beim Ausmisten, sondern denkt nachhaltigen Konsum neu, ohne belehren zu wollen.

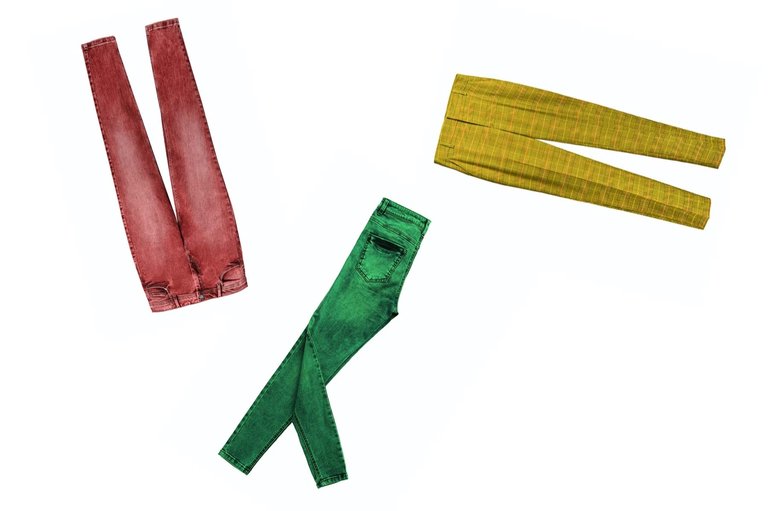

Denn – seien wir ehrlich – wer zählt schon seine Hosen? Christine B. tat es für das Projekt "Mein Ding – Ich bin, was ich (nicht) habe" – und kam auf 40 Stück. Für sie war das der Wendepunkt: "Das hat mir wirklich die Augen geöffnet und mir war klar, jetzt muss ich was ändern." Dass das Zählen von Dingen ein Einstieg sein kann, um Besitz zu hinterfragen, ist eine der ersten Übungen im Kompass Konsumreduktion. Bürgerwissenschaftler*innen, auch bekannt als Citizen Scientists, sind Personen, die sich freiwillig an wissenschaftlichen Forschungsprojekten beteiligen, ohne über eine formale wissenschaftliche Ausbildung zu verfügen. Ziel des Projekts ist nicht weniger als die "Befreiung vom Überfluss" in vier Phasen.

Dinge zählen hilft

Wer ausmisten will, sollte erst mal hinschauen. Und zwar genau. Denn viele unterschätzen, wie viele Gegenstände sich in ihrem Zuhause angesammelt haben. Im Projekt wurden im Durchschnitt rund 1.500 Besitztümer in den Bereichen Kleidung, Lese- und Schreibwaren, Elektronik und Küchenutensilien pro Haushalt gezählt – wovon je nach Kategorie 30 bis 60 Prozent davon gar nicht aktiv genutzt wurden. Allein die schiere Menge kann ein Bewusstsein schaffen: Was besitze ich eigentlich – und warum? Im Ratgeber wird empfohlen, einen Bereich wie Kleidung oder Küche systematisch durchzugehen, die Dinge zu zählen und ihre Bedeutung zu reflektieren: Bringt mir dieser Gegenstand Freude? Habe ich ihn im letzten Jahr genutzt? Würde ich ihn wieder kaufen?

Die Love-it-Methode

Wer sich intensiver mit einzelnen Dingen beschäftigt, merkt schnell: Besitz ist mehr als Ballast oder Deko – er ist oft Teil der eigenen Geschichte. Die sogenannte Love-it-Methode lädt dazu ein, bewusst zu prüfen, welche Dinge einem "am Herzen liegen". Nicht weil sie teuer waren, sondern weil sie nützlich sind, Freude bereiten oder mit schönen Erinnerungen verknüpft sind. Alles andere kann – behutsam – gehen. Das Ausmisten wird dadurch zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit Werten, Gewohnheiten und Identität. Das Ziel ist dabei nicht radikale Reduktion, sondern eine selbstkritische Auseinandersetzung mit Besitz, Konsumgewohnheiten und deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.

Der Rebound-Effekt

Der Ratgeber spart nicht mit Kritik an populären Minimalismus-Trends. Eine Gefahr: der psychologische Effekt der "moralischen Lizenzierung". Wer gerade erfolgreich ausgemistet hat, fühlt sich oft moralisch "im Plus" – und gönnt sich etwas Neues. Shoppen als Belohnung – dieser Mechanismus, so der Ratgeber, kann zu neuen Konsumzyklen führen, die weder nachhaltig noch befreiend sind. Der neu gewonnene Platz füllt sich wieder – mit dem nächsten Schnickschnack, der nächsten schicken Hose. Wer das erkennt, kann gegensteuern. Nicht mit persönlichen Verboten, sondern mit mehr Bewusstsein.

Achtsames Ausmisten

Dass der Kompass Konsumreduktion nicht auf Ästhetik und perfekte Ordnungswelten setzt, sondern auf kritische Selbstreflexion, macht ihn so besonders. Das Ausmisten wird als introspektiver Prozess beschrieben: Es geht nicht darum, Dinge wegzuräumen, sondern sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Jede Übung ist eine Einladung, sich Fragen zu stellen: Was macht dieser Gegenstand mit mir? Warum habe ich ihn gekauft? Was sagt er über mein Leben aus? Damit grenzt sich der Ratgeber deutlich von Marie Kondos KonMari-Methode ab – und stellt nicht die Ordnung, sondern die Beziehung zu Dingen – und deren Folgen für Umwelt und Gesellschaft in den Mittelpunkt.

Vier Phasen, ein Ziel

Der Kompass Konsumreduktion gliedert sich in vier Phasen:

1. Entrospektion (Besitz erkunden und reflektieren),

2. Reduktion (achtsames Loslassen),

3. Weitergabe (Dingen einen neuen Zweck geben)

4. Dranbleiben (Konsumgewohnheiten langfristig verändern).

Für jede dieser Phasen finden sich im Ratgeber praktische Übungen, Begleitfragen und Hintergrundwissen – etwa zur symbolischen Funktion von Konsum, zum Rebound-Effekt oder zur Rolle von Achtsamkeit. Die Stärke des Ratgebers liegt darin, Alltagsverhalten nicht zu verurteilen, sondern verständlich zu machen – und Wege zu zeigen, wie Veränderung möglich wird.

Der Ratgeber ist kann kostenlos heruntergeladen werden oder als Buch bestellt werden unter: oekom.de/buch/kompass-konsumreduktion-9783987261206

Kompass Konsumreduktion: Der Ratgeber zur Befreiung vom Überfluss; ISBN: 978-3-98726-120-6; Oekom Verlag, 16 €