Ausgabe 02/2025

Sensible Daten schützen!

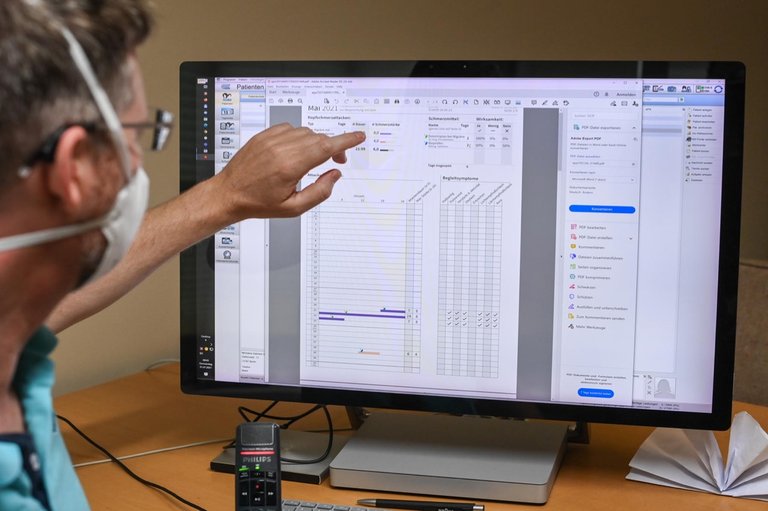

Mitte Januar startete die Testphase der elektronischen Patientenakte (ePA) in drei Modellregionen: Hamburg, Franken und Nordrhein-Westfalen. Für 230 Arztpraxen schaltete die gematik GmbH, die für Aufbau und Betrieb der Telematikinfrastruktur zuständig ist, die Leitungen frei. Auch Apotheken und Krankenhäuser konnten sich freiwillig beteiligen. Doch es holperte bei der Einführung der ePA mächtig. Immer wieder kam es zu technischen Problemen. So fehlte der Praxissoftware manchmal ein Update und nicht immer tauchte die ePA auf dem Bildschirm auf.

Schwerer als solche Startschwierigkeiten wiegt, dass der Chaos Computer Club (CCC) Ende vergangenen Jahres bedeutende Sicherheitsmängel aufdeckte – obwohl die gematik zuvor verkündet hatte, die Sicherheit der Patient*innendaten sei gewährleistet. Die CCC-Expert*innen zeigten, dass sie mit wenig Aufwand gültige Heilberufs- und Praxisausweise sowie fremde Gesundheitskarten beschaffen konnten. Ohne grundlegende Änderungen wäre es damit theoretisch möglich, auf sämtliche ePAs zuzugreifen. "Das Bundesministerium für Gesundheit nimmt die durch den CCC veröffentlichten Hinweise zur Sicherheit der ePA sehr ernst", teilte deren Pressestelle mit und versicherte: "Die ePA für alle geht nicht ans Netz, solange solche Risiken für den massenhaften Angriff nicht ausgeschlossen sind."

Für alle ab April?

Nun startet die ePA für alle frühestens ab April. Barbara Susec, die bei verdi für das Thema zuständig ist, kommentierte: "Ganz klar: Ein bestmöglicher Schutz der Daten ist essentiell, auch wenn es im digitalen Raum nie eine hundertprozentige Sicherheit geben kann."

Die gesetzlichen Krankenkassen haben inzwischen für ihre Versicherten eine elektronische Patientenakte angelegt, soweit sie nicht widersprochen haben. Das sind etwa 5 Prozent. Sie können später einsteigen, wenn sie wollen – und zugleich gibt es auch das Recht, die eigene ePA zu löschen. Ziel der ePA ist es, dass alle Medikamentenpläne, Röntgenbilder, Laborbefunde und Untersuchungsergebnisse gesammelt werden und für behandelnde Ärzt*innen zugänglich sind – aber nur, wenn die Patient*innen das zulassen. Über eine App im Smartphone, die Computerseite der Krankenkasse oder in ihrer Geschäftsstelle haben die Mitglieder nicht nur jederzeit Einsicht in ihre eigenen Gesundheitsdaten. Sie können auch selbst Dokumente wie Impfpass oder Arztbriefe hochladen oder löschen. Darüber hinaus können Patient*innen stets selbst entscheiden, ob sie Teile der Akte für Ärztinnen und Ärzte unsichtbar machen.

ver.di hält die ePA im Prinzip für eine gute Sache. Behandlungen können damit einfacher, sicherer und schneller werden, weil die Gesundheitsdaten und medizinischen Unterlagen eines Menschen an einem Ort gebündelt vorliegen. Das vermeidet Doppeluntersuchungen und kann zu mehr Sicherheit in Notfällen und bei Medikamentenverschreibungen führen.

"Zugleich ist es aber auch wichtig, bei der ePA über mögliche Fallstricke Bescheid zu wissen," sagt Karin Schwendler, bei ver.di zuständig für Frauen und Gleichstellungspolitik. Wer HIV-positiv ist, an Depressionen oder Erektionsstörungen leidet, möchte häufig nicht, dass das der Orthopäde oder Augenarzt erfährt. Und auch die eigene Geschlechtsidentität ist für viele Menschen eine sensible Information. Deshalb sollten sich Patient*innen schon vor einem Arztbesuch überlegen, welche Teile ihrer ePA sie verbergen möchten – und das aktiv einstellen. Das ist möglich, aber nicht ganz einfach zu handhaben. Schließlich können neben einer Diagnose auch der Medikamentenplan oder Abrechnungsdaten mit der Krankenkasse Informationen enthalten, aus denen Fachleute Rückschlüsse ziehen können.

So sollte jede und jeder vor dem Besuch von Betriebsärzt*innen kurz nachdenken. Ein Recht in die ePA hineinzuschauen haben Betriebsärzt*innen nicht. Und es kann ratsam sein, eine Schwangerschaft während der Probezeit oder vor Verlängerung einer befristeten Beschäftigung noch nicht bekannt zu geben oder beispielsweise zu verhindern, dass jährliche Mammographien den Rückschluss auf eine Risikopatientin zulassen.