Ausgabe 06/2025

Eine einzelne Person ist kein Maßstab

ver.di publik – Eine Frau hat jüngst bis zum Bundesverwaltungsgericht geklagt, weil sie keinen Rundfunkbeitrag für ein ihrer Meinung nach unausgewogenes Programm zahlen möchte. Was sagst Du zu der wachsenden Kritik an der programmatischen Ausrichtung des ÖRR ?

Luise Klemens – Vom Grundsatz wurde die Frage der Ausgewogenheit so entschieden, dass man über einen längeren Zeitraum in der ganzen Breite der Themenvielfalt sagen können muss, dass das Programm unausgewogen ist. Also wenn mir eine Sendung nicht gefällt, heißt das nicht, dass das ganze Programm in Schieflage ist. Deswegen ist die Frage der Pluralität eine wichtige für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im Programm müssen unterschiedliche Meinungen aufgegriffen und vertreten werden. Das mag mir persönlich im Einzelnen vielleicht nicht gefallen, aber eine einzelne Person ist nicht der Maßstab aller Dinge, denn es muss eben die Meinungsvielfalt abgebildet sein. Das Programm muss die Demokratie schützen und verschiedene soziale und kulturelle Bedürfnisse abdecken – und die sind in einer Gesellschaft vielfältig.

Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgewogen?

Ja, ist er. Wenn ich allerdings als Gewerkschafterin draufschaue, dann finde ich, dass unsere Themen häufig zu kurz kommen oder anders dargestellt werden könnten. Würde jedes Rundfunkratsmitglied nur auf den Bereich, für den es entsandt wurde, blicken, dann denken alle, ja, eigentlich kommt er zu kurz. Aber wenn man das Programm insgesamt anschaut, dann glaube ich schon, dass sich überwiegend die Breite der Gesellschaft darin wiederfindet.

Gehört die Programmbeobachtung zu den Aufgaben eines Rundfunkrats?

Dafür gibt es unter anderem den Programmausschuss. Dessen Mitglieder schauen sich bestimmte Sendungen nach festgelegten Kriterien an: Erfüllt es den Bildungsanspruch, Informationsanspruch und so weiter? Dann geben sie dazu Rückmeldungen an die Intendanz. Gerade wenn es Beschwerden gibt, dass ein Format nicht ausgewogen ist, wird darauf geschaut.

Und wenn dem Programmausschuss die Beschwerde berechtigt erscheint?

Im Programmausschuss gibt es ein breites Meinungsspektrum. Ich gehöre dem Ausschuss nicht an. Aber wenn ich mal teilnehme, habe ich schon heiße Debatten darum erlebt, was jetzt gerade hier richtig oder falsch ist. Das Beratungsergebnis wird dann an die Intendantin weitergegeben.

Inwieweit kann der Rundfunkrat auf das Programm Einfluss nehmen?

Auf das Programm keinen. Eine unserer Aufgaben ist aber, die Qualität im Blick zu haben. Wir entscheiden auch darüber, wieviel Geld für bestimmte Themen ausgegeben wird, etwa für Sportübertragungen. Natürlich interessieren sich viele für Fußball. Aber insbesondere im fränkischen Raum interessieren sich viele für den Triathlon, der in Roth stattfindet. Wenn Menschen Beitrag bezahlen, können sie auch erwarten, dass das, was in ihrer Region passiert, sich im Programm widerspiegelt. Daher haben wir die Initiative unterstützt, dass der Bayerische Rundfunk wieder mehr regionale Studios bekommt. Das ist Nähe zu den Menschen und zu dem, was in den Regionen passiert.

Inwieweit spiegelt die Zusammensetzung des Rundfunkrats die Gesellschaft wider?

Ich würde sagen, es gibt schon eine Breite, aber sie ist nicht mehr wirklich aktuell. Es gibt zum Beispiel keine Geschlechterquote. Junge Menschen sind über den Bayerischen Jugendring vertreten, aber das ist ja nicht die Jugend, das ist eine Person. Auch für die migrantische Community gibt es nur einen Vertreter, der über den bayerischen Ausländerbeirat entsandt ist. Es gab vor den letzten Wahlen eine Initiative, aus der queeren Community. Wo tauchen die eigentlich auf? Gleichzeitig sind die Kirchen durchaus breit repräsentiert. Da sind die evangelische und die katholische Kirche vertreten, mit weiteren Mandaten für ihre Frauenverbände. Hingegen ist die muslimische Community zum Beispiel nicht vertreten. Allerdings hat in Bayern zumindest die jüdische Glaubensgemeinschaft ein Mandat im Rundfunkrat. Es ist die Aufgabe des Landtags, das bayerische Rundfunkgesetz entsprechend zu modernisieren.

Wo guckst Du als Vertreterin einer Gewerkschaft im Rundfunkrat genauer hin?

Ich schaue natürlich auf alle Themen rund um die Arbeitswelt, die uns und unsere Werte berühren, aber auch auf unsere aktuellen Themen. Wenn wir jetzt Konflikte über die Arbeitszeit mit der Bundesregierung haben, weil wir die Vorteile der Flexibilisierung nicht sehen, dann bin ich im Rundfunkrat bei solchen oder vergleichbaren Themen mit meiner Meinung präsent. Damit kann ich zur Meinungsbildung im Rundfunkrat ganz allgemein beitragen. Nehmen wir als weiteres Beispiel den 1. Mai. Es wurde über Jahre ganz viel über das Maibaumaufstellen und Jahrmärkte berichtet, aber der Tag der Arbeit hat immer weniger eine Rolle gespielt. Gemeinsam mit dem DGB-Vorsitzenden, der auch Mitglied im Rundfunkrat ist, haben wir uns massiv beschwert. Mittlerweile hat sich die Berichterstattung deutlich verbessert, auch wenn noch Luft nach oben ist. Gerade die regionalen Sender könnten von 1. Mai-Kundgebungen in der Region berichten.

Wie argumentierst Du, wenn jemand sagt, der Rundfunkbeitrag gehört abgeschafft?

Dann sage ich, ich bin gegen die Abschaffung des Rundfunkbeitrags, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsfern bleiben muss und deswegen nicht steuerfinanziert sein darf. Er muss von den Hörerinnen und Hörern und den Bürgerinnen und Bürgern finanziert werden, das gewährt eine Unabhängigkeit. Vor Jahren gab es einen Volksentscheid in der Schweiz zu dieser Frage. Eine Initiative konnte damals deutlich machen, dass das Menü-Prinzip, ich zahle nur das, was ich schaue, nicht funktionieren kann. Wenn man sagt, hiervon ein bisschen und davon ein bisschen, geht alles kaputt. Diese Argumentation hat die Abstimmung damals zu Gunsten der Beitragsfinanzierung gekippt.

In letzter Zeit kam es vermehrt zu Angriffen auf Mitglieder von Rundfunkräten, aber auch auf Journalist*innen, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Hast du selbst sowas auch schon erlebt?

Also nicht nennenswert, aber natürlich habe ich beobachtet, was im Zusammenhang mit der Sendung "Klar" passiert ist. Da hat sich unsere Hamburger ver.di-Landesbezirksleiterin Sandra Goldschmidt, die dem NDR-Rundfunkrat angehört, geäußert und ist mit einem üblen Shitstorm überzogen worden. Der Kollege, der für die migrantische Community im Bayerischen Rundfunkrat ist, musste das ganze Programm an Schmähungen ertragen, angefangen von einem anderen Rundfunkrat, der der AfD angehört, der seine Abschiebung gefordert hat, bis hin zu Morddrohungen.

ver.di und andere Organisationen haben einen Schutzkodex veröffentlicht, dem sich aber der ÖRR noch nicht angeschlossen hat. Sollte er das tun?

Ich habe das in der letzten Rundfunkratssitzung angesprochen, dass es meiner Meinung nach an der Zeit wäre, dass der Bayerische Rundfunk sich diesem Schutzkodex anschließt.

Interview: Heike Langenberg

Die 3 wichtigsten FAQ

Was ist ein Rundfunkrat?

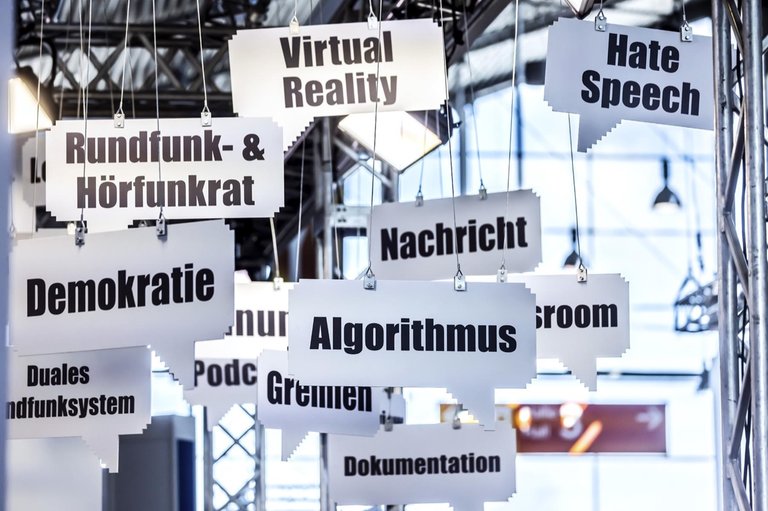

Ein Rundfunkrat ist das oberste Aufsichtsgremium für die Programmkontrolle bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Bei den Sendern, die zur ARD gehören, spricht man ebenso wie bei der Deutschen Welle von Rundfunkrat, das ZDF hat einen Fernsehrat, das Deutschlandradio einen Hörfunkrat. Die Sitzungen sind öffentlich, sieben von elf Sendeanstalten streamen die Sitzungen.

Welche Aufgaben hat ein Rundfunkrat?

Er überwacht die Einhaltung des im jeweiligen Ländergesetz festgelegten Sendeauftrags. Er sichert die Vielfalt und die Offenheit des Zugangs zum Programm des ÖRR. Bezüglich des Programms hat er lediglich beratende Funktion. Die Mitglieder des Rundfunkrats wählen die Intendanz, genehmigen den Haushaltsplan sowie den Jahresbericht.

Wie wird man Mitglied in einem Rundfunkrat?

Ein Rundfunkrat setzt sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern verschiedener Vereinigungen zusammen, die im jeweils gültigen Staatsvertrag aufgezählt sind. Dazu zählen neben Gewerkschaften auch Fraktionen, Frauenverbände und Kirchen. Sie sollen einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Die Zahl der Mitglieder variiert nach den jeweiligen Sendeanstalten.

Ein Schutzkodex für alle

In den vergangenen Wochen sind vermehrt Beschäftigte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) und Mitglieder von Rundfunkräten Opfer von Hassrede, Bedrohungen und Anfeindungen geworden. ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz-Dethlefsen hat die Intendant*innen und die Rundfunkpolitik von Bund und Ländern aufgefordert, sich vor alle im Gemeinschaftsprojekt öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu stellen: "Die Demokratie ist in Gefahr, wenn Menschen im Dienst der Gemeinschaft als Rundfunkschaffende und ehrenamtliche Rundfunkratsmitglieder in ihrem Engagement als Person exponiert sind und dafür verbal bedroht und angegriffen werden." Sie alle, ebenso wie Beschäftigte in öffentlichen Verwaltungen, in Bürgermeisterämtern oder gewählte Politiker*innen müssten ihren Job in der verfassungsgemäß geforderten Vielfalt und Streitbarkeit für die demokratischen Grundlagen der Gesellschaft ausüben können. Für Medienbeschäftigte hat ver.di bereits 2021 mit anderen Organisationen einen Schutzkodex ins Leben gerufen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind ihm bisher nicht beigetreten.