Ausgabe 04/2025

Unsichtbare Grenzen: Warum Herkunft beim Lohn immer noch eine Rolle spielt

Amina Haddad hat alles richtig gemacht. Die studierte Elektroingenieurin kam nach Beginn des Bürgerkriegs 2015 als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland, lernte die Sprache, ließ ihren Abschluss anerkennen und fand einen Job in der Kältetechnik. In einem Bereich, der händeringend Fachkräfte sucht. Trotzdem bekam sie weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Nach einem Jahr kündigte sie. In ihrem neuen Job wird sie heute fair bezahlt.

Ihr Fall? Kein Einzelfall! Und genau darum geht es beim Migration Pay Gap. Wer auf Herkunft und Pass reduziert wird, wird grundlegend benachteiligt. Das bleibt oft unsichtbar – hat aber reale Auswirkungen auf das Leben, die Karriere und die wirtschaftliche Sicherheit für die Betroffenen.

Amina heißt in Wirklichkeit anders. Sie ist ein reales Fallbeispiel aus dem IQ Projekt Vielfalt in der Arbeitswelt (VidA) und wurde in einer Präsentation des Förderprogramms „IQ – Integration durch Qualifizierung“ 2023 anonymisiert vorgestellt.

Was heißt eigentlich Migration Pay Gap?

Der Migration Pay Gap erfasst die Lohnlücke zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Laut Bundesagentur für Arbeit verdienten ausländische Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2023 monatlich rund 3.034 Euro brutto – und damit über 900 Euro weniger als deutsche Kolleg*innen, die im Schnitt auf 3.945 Euro brutto kamen.

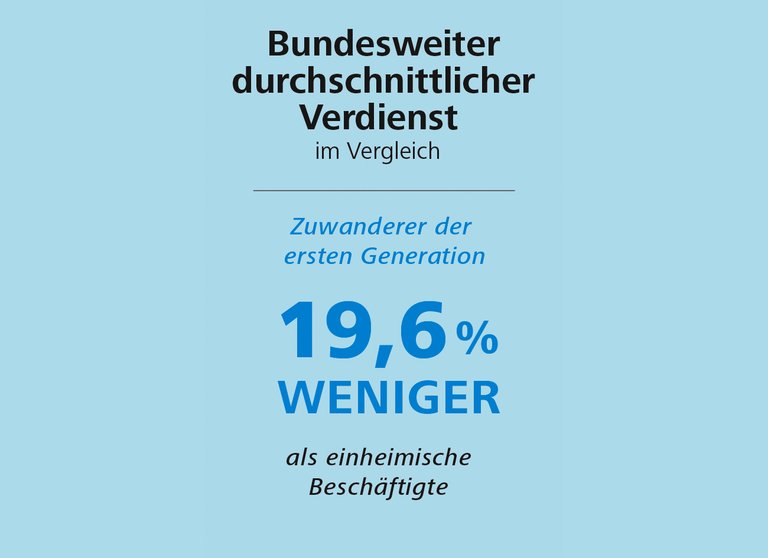

Laut einer aktuellen internationalen Vergleichsstudie von Mitte Juli 2025 verdienen Zuwanderer der ersten Generation im bundesweiten Durchschnitt fast ein Fünftel (19,6 Prozent) weniger als einheimische Beschäftigte. International beträgt der Abstand im Durchschnitt nur 17,9 Prozent, heißt es beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, das an der Untersuchung beteiligt gewesen ist. Und selbst wenn man Faktoren wie Berufserfahrung, Sprachkenntnisse oder anerkannte Abschlüsse herausrechnet, bleibt eine bereinigte Lohnlücke von rund 6 Prozent bestehen. Damit ist sie genauso groß wie beim bekannten bereinigten Gender Pay Gap, der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern.

Der Migration Pay Gap ist dabei nicht nur ein statistisches Phänomen, sondern Ausdruck gefestigter und grundlegender Ungleichheiten. Sie betrifft Menschen, die täglich dieselbe Arbeit leisten wie ihre Kolleg*innen – aber dafür weniger verdienen, nur weil sie nicht in Deutschland geboren wurden oder einen anderen Pass besitzen. Zudem: Viele wissen nicht einmal, dass sie betroffen sind, weil über „Geld“ nicht gesprochen wird.

Laut einer aktuellen internationalen Vergleichsstudie von Mitte Juli 2025 verdienen Zuwanderer der ersten Generation im bundesweiten Durchschnitt fast ein Fünftel (19,6 Prozent) weniger als einheimische Beschäftigte. International beträgt der Abstand im Durchschnitt nur 17,9 Prozent, heißt es beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, das an der Untersuchung beteiligt gewesen ist. Und selbst wenn man Faktoren wie Berufserfahrung, Sprachkenntnisse oder anerkannte Abschlüsse herausrechnet, bleibt eine bereinigte Lohnlücke von rund 6 Prozent bestehen. Damit ist sie genauso groß wie beim bekannten bereinigten Gender Pay Gap, der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern.

Der Migration Pay Gap ist dabei nicht nur ein statistisches Phänomen, sondern Ausdruck gefestigter und grundlegender Ungleichheiten. Sie betrifft Menschen, die täglich dieselbe Arbeit leisten wie ihre Kolleg*innen – aber dafür weniger verdienen, nur weil sie nicht in Deutschland geboren wurden oder einen anderen Pass besitzen. Zudem: Viele wissen nicht einmal, dass sie betroffen sind, weil über „Geld“ nicht gesprochen wird.

Geringer fällt die Lohnlücke in den Pflege- und Gesundheitsberufen aus. Daran zeigt sich: Wo Tarifverträge gelten, sind die Unterschiede kleiner. Die Pflege ist ein gutes Beispiel dafür, wie Tarifbindung und starke Interessenvertretung für mehr Lohngerechtigkeit sorgen können. Auch im Bereich Bildung oder im öffentlichen Dienst zeigt sich: Je transparenter die Löhne, desto geringer der Pay Gap.

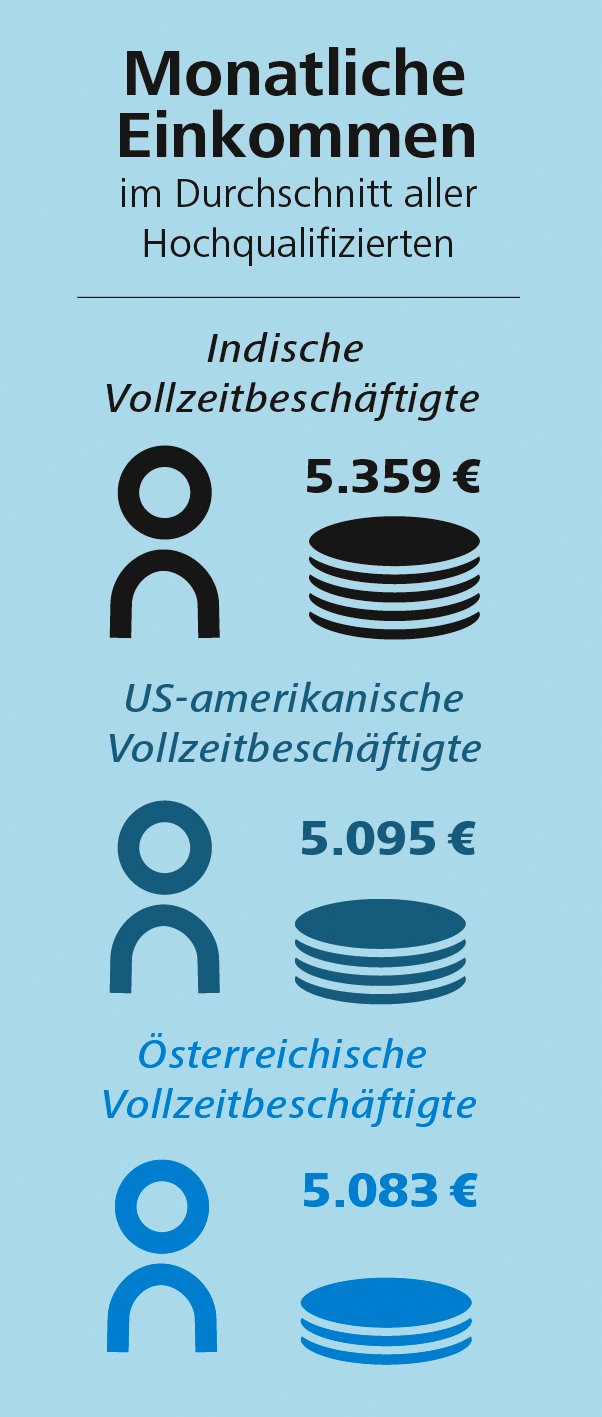

Andererseits: In der IT-Branche verdienen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zum Teil sogar mehr als ihre deutschen Kolleg*innen. Das zeigt eine Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) von Ende letzten Jahres. Besonders gut verdienen demnach Menschen, die aus Indien nach Deutschland eingewandert sind. Während der durchschnittliche Lohn unter vollzeitbeschäftigten Deutschen Ende 2023 wie eingangs angeführt monatlich 3.945 Euro betrug, kamen indische Beschäftigte auf ein Brutto-Monatseinkommen von 5.359 Euro. Herkunft spielt demnach eine geringere Rolle, wenn Qualifikationen klar definiert und international anerkannt sind – und wenn Unternehmen auf Fachkräfte angewiesen sind.

Ungleiche Bezahlung ist ein gewerkschaftliches Thema

„Die Entlohnung darf nicht davon abhängen, welche Hautfarbe jemand hat, welchen Pass oder wo jemand geboren wurde. Wir sind als Gesellschaft aufgefordert, die strukturellen Grenzen zwischen Migranten und Nicht-Migranten zu überwinden. Dazu gehört gleicher Zugang zu guten Jobs. Das ist erreichbar durch die Anerkennung von Berufsabschlüssen, Sprachförderung und Qualifizierung. Gute Jobs sind tarifgebunden und nicht diskriminierend“, sagt Rebecca Liebig, im ver.di-Bundesvorstand zuständig für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Gewerkschaften setzen sich für transparente Löhne, Tarifbindung und Gleichbehandlung ein – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft.

„Den Migration Pay Gap gehen wir als ver.di darüber an, dass sich aktuell viele eingewanderte Kolleg*innen organisieren und für Tarifverträge und eine bessere tarifliche Bezahlung kämpfen“, sagt Romin Khan, in ver.di zuständig für die Mitglieder mit Migrationshintergrund. „Die von migrantischen Frauen getragenen Tarifkämpfe an den ausgegründeten Service-Gesellschaften der Krankenhäuser wie beispielsweise zuletzt in Berlin bei CFM an der Charité sind dafür das beste Beispiel.“

Tarifverträge schützen nicht nur vor willkürlicher Bezahlung, sie schaffen auch Vertrauen. Das ist besonders wichtig für neu zugewanderte Fachkräfte, die sich auf faire Bedingungen verlassen müssen. Wer auf Dauer bleiben soll, muss auch fair behandelt werden. Denn Lohn ist mehr als Geld: Es geht um Anerkennung, Respekt und Teilhabe.

Zudem zeigt sich: Je stärker der gewerkschaftliche Einfluss in einem Betrieb, desto geringer die Unterschiede. Die betriebliche Mitbestimmung sorgt für mehr Transparenz, gerechtere Einstufungen und verbindliche Entgeltregelungen. Und sie gibt den Beschäftigten eine Stimme – egal, woher sie kommen.

Raus aus dem Gap

Betriebe sollten deshalb nicht nur auf Fachkräftezuwanderung setzen, sondern aktiv für gerechte Arbeitsbedingungen sorgen. Das beginnt mit gleichen Chancen beim Einstieg, transparenter Bezahlung und gezielter Förderung – und hört bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse noch lange nicht auf. Wer heute Migrant*innen einstellt, sollte morgen nicht riskieren, sie wegen ungerechter Bezahlung wieder zu verlieren.

Dafür braucht es auch mehr niedrigschwellige Informationen – mehrsprachig, zugänglich, konkret. Gewerkschaften, Betriebsräte und Beratungsstellen spielen hier Schlüsselrollen.

Und: Die öffentliche Debatte über faire Löhne darf sich nicht allein auf das Geschlecht konzentrieren. Viel zu sehr steht jedes Jahr der Gender Pay Gap im Fokus. Neben dem Migration Pay Gap existiert auch der sogenannte Class Pay Gap, der beispielsweise Arbeiterkinder noch heute oft schlechter stellt. Und auch ein Disability Pay Gap existiert, der Menschen mit Behinderung benachteiligt. Gleiche Chancen und gleicher Lohn für gleiche Arbeit – das muss für alle gelten.

FAQ: Migration Pay Gap kurz erklärt

Was bedeutet Migration Pay Gap? Das ist die Lohnlücke zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.

Wie groß ist die Lücke? Bis zu 20 Prozent im Durchschnitt. Selbst bei gleicher Qualifikation bleibt ein bereinigter Gap von 6 Prozent.

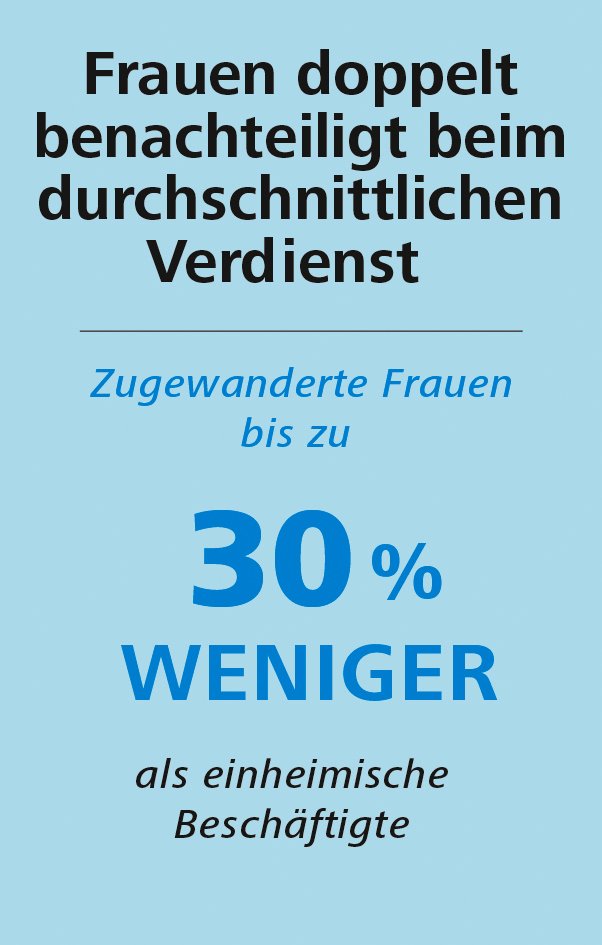

Welche Gruppen sind besonders betroffen? Frauen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und Menschen aus Asylherkunftsländern.

In welchen Branchen ist die Lücke am größten? Im Bau, im Handwerk, in der Reinigung und Logistik. Kleiner ist die Lücke in tarifgebundenen Bereichen wie Pflege oder Bildung.

Was können Gewerkschaften tun? Weiter mehr Tarifbindung und Lohntransparenz fordern, Diskriminierung bekämpfen.

Was hilft noch? Mehr Beratung für Zugewanderte, stärkere Kontrolle von Betrieben, öffentliche Debatte darüber weiterführen, dass Herkunft kein Kriterium für den Lohn sein darf.