Ausgabe 06/2025

Ohne Kunst kein Leben

Das Sparen geht weiter. Nachdem der Berliner Senat in seinem Doppelhaushalt 2026/27 bei der Kultur ursprünglich 290 Millionen Euro einsparen wollte, werden es jetzt nur noch 220 Millionen Euro sein. Der Bund halbiert zudem die Finanzierung des Bundeskulturfonds. Und das, obwohl die öffentlichen Ausgaben für Kultur gemessen am Bruttoinlandsprodukt nicht einmal bei 0,5 Prozent liegen.

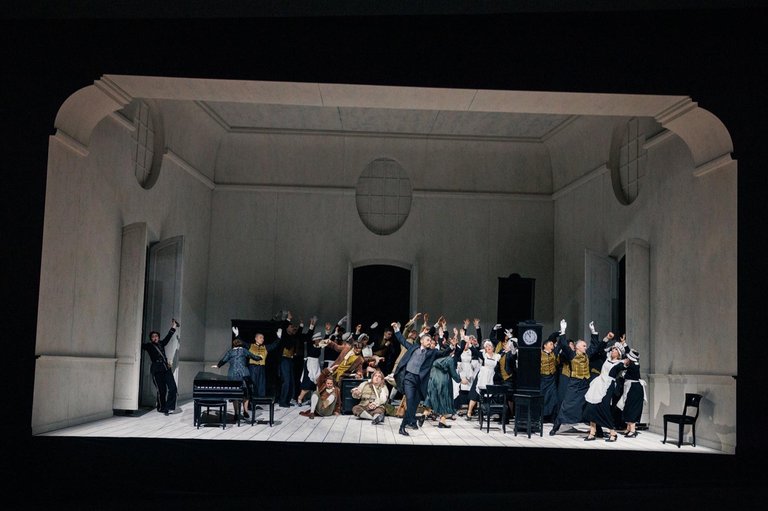

Die Auswirkungen der Kürzungen sind in Berlin schon jetzt spürbar, an der Volksbühne, der Komischen Oper, im Theater HAU Hebbel am Ufer und im Literaturhaus. Oder auch im "Museum der Dinge". Dort sollen 251.000 Euro wegfallen – Geld, das für Sonderausstellungen, Veranstaltungen und Vermittlungsformate für Kinder und Jugendliche dringend benötigt wird. Der Schaubühne droht bei Kürzungen von 1,8 Millionen Euro gar die Gefahr, in die Insolvenz zu rutschen. Immerhin, zumindest der Baustopp der Sanierung der Komischen in Berlin konnte abgewendet werden.

Schlechte Nachricht für die Welt

Barrie Kosky, Ex-Intendant der Komischen Oper, fürchtet um den Ruf als Kulturmetropole: "Berlin ohne Kultur ist nur Bielefeld mit big buildings." Selbst im Ausland spricht man über diesen Kahlschlag. In der New York Times war zu lesen, die Kürzungen seien eine schlechte Nachricht nicht nur für Berlin, sondern auch für den Rest der Welt.

Auch in reicheren Regionen im Süden sind die Kulturkürzungen schon spürbar, in Karlsruhe, Tübingen oder Baden-Baden. Massiv betroffen sind etwa das Badische Staatstheater und das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Die Förderung freier Projekte wie "Schule und Kultur" und "Wochen gegen Rassismus" sind bereits eingestellt worden. 362 Sparmaßnahmen hat allein die Stadtverwaltung in Karlsruhe vorgelegt.

Inmitten der Diskussionen über Sparmaßnahmen und, wie es immer so schön heißt, "haushaltspolitische Notwendigkeiten" wird der Kulturbereich immer wieder vorrangig in den Fokus der Budgetkürzungen gestellt. Eine Entscheidung, die in ihrer Tragweite weit über die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen hinausgeht: Sie trifft tatsächlich das Herz unserer Gesellschaft.

Kultur ist unverzichtbar

Die von ver.di bereits vor einem Jahr gestartete Kampagne "Kultur finanzieren" rückt ins Zentrum, dass Kultur kein Luxusgut ist. Kultur ist nicht nur ein "Extra", das man sich leisten kann, wenn es gerade passt – sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil der gesellschaftlichen Struktur.

Denn Kunst und Leben gehören zusammen. Es ist schon so oft geschrieben worden, aber man muss es immer wiederholen: Kunst und Kultur sind nicht nur Orte der Erbauung und des Vergnügens, sondern unverzichtbares Fundament unserer Identität, unserer Geschichte und unseres Miteinanders.

Kultur ist der Raum, in dem sich Gesellschaften kritisch hinterfragen, in dem sie ihre Werte diskutieren und in dem sie ihre kollektive Erinnerung bewahren. Kultur ermöglicht es, neue Perspektiven zu gewinnen und eigene Denkmuster zu reflektieren. Wenn Kultur im öffentlichen Raum durch Kürzungen bedroht ist, wird dieser Raum eingeschränkt. Und das ist fatal, denn Künstler*innen, Museen, Theater, Bibliotheken und andere kulturelle Institutionen sind Ideenschmieden einer Gesellschaft.

Die Kürzungen sind Ergebnis einer Wirtschaftsphilosophie, die den Wert von Kultur nur noch in Geld messen will. Und so fordert die "Kultur finanzieren"-Kampagne von ver.di auch ein Umdenken in der gesellschaftlichen Wertschätzung von Kunst und Kultur. Die Forderung nach einer angemessenen Finanzierung von Kultur ist nicht nur eine finanzielle, sondern eine zutiefst philosophische Forderung: Es geht schlichtweg um die Frage, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen.

Und Kunst ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je, in Zeiten von Unsicherheit und gesellschaftlichen Umbrüchen, von Kriegen und Katastrophen – ist sie doch vielleicht die einzige Art und Weise, wie wir mit der Ungeheuerlichkeit der Welt umgehen können.

Flashmobs und stille Kunstpausen

Die ver.di-Kampagne hat dabei viele Facetten. Am 25. November 2024 gab es eine erste große Kundgebung vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. "Wer jetzt die Kunst und Kultur finanziell beschneidet, riskiert den Zusammenhalt der Gesellschaft", so formulierte es Lisa Mangold, Leiterin des Bereichs Kunst und Kultur in der ver.di-Bundesverwaltung, damals.

Seitdem wird bundesweit immer wieder gegen Einsparungen und Streichungen in der Kultur protestiert. Unlängst regte sich am 8. Oktober 2025 unter dem Motto #unkürzbar Protest vor dem Landtag NRW in Düsseldorf. Unterstützt wird dort das jüngst gegründete KulturBündnis NRW, ein Zusammenschluss von Künstler*innen aller Sparten und Institutionen, von zahlreichen Kulturverbänden wie dem Kulturrat NRW e.V. und Gewerkschaften wie ver.di. Gefordert wird, den Kulturhaushalt 2026 in NRW mindestens stabil zu halten und bereits geschehene Kürzungen zurückzunehmen.

Die bundesweiten Protestaktionen sind vielfältig und reichen von Petitionen – etwa gegen die Kürzungen im Münchner Kulturetat – bis hin zu Demonstrationen und künstlerisch-performativen, situativen Einwürfen. Die kreative Kampagne nutzt eine Mischung aus Öffentlichkeitsarbeit, Symbol-Aktionen, politischen Interventionen und Mobilisierung. Es gibt Foto-Aktionen, Flashmobs und stille Kunstpausen. Es werden Unterschriften gesammelt und symbolische Proteste gestartet, wie etwa die Einrichtung von Kultur-Sperrzonen: Mit Absperrband werden Kulturdenkmäler, Kunstwerke oder kulturelle Einrichtungen markiert und mit Botschaften wie "Betreten verboten – Kultur ohne Finanzierung" oder "Kunst unter Verschluss" versehen. Und, natürlich, wird auch der Dialog mit Politiker*innen gesucht, auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene.

"Kulturräume sind unerlässlich"

Denn es ist auch nach einem Jahr wichtig, die Kampagne in die große Öffentlichkeit zu tragen – und politisch Druck zu machen. Es ist wichtig zu zeigen, dass eine breite Öffentlichkeit hinter den Forderungen der Kampagne steht und sich auch für faire Arbeitsbedingungen im Kulturbereich einsetzt. Wer Kunst und Kultur für bedeutsam hält, der muss jetzt laut werden. Die Zukunft der Kultur wird auf der Straße, in den sozialen Netzwerken, auf Plakaten, in Theatern, Museen, Musikschulen und Ateliers entschieden. Jede öffentliche Stimme zählt.

Maja Schulz-Fleckenstein, ver.di-Mitglied und Betriebsratsvorsitzende des Staatstheaters in Mainz, sagt es so: "Gerade die Investitionen in Kinder- und Jugendtheatern, Inklusionsangeboten und damit verbundenen Projekte sind unendlich wichtig für die Menschen und ihre Bildung. Bildung und kulturelle Teilhabe darf nicht durch Kürzungen ins Wanken geraten. In unserer Welt, die von sozialen Netzwerken stark geprägt wird, sind Liveerlebnisse, kulturelle Workshops, das Schaffen von Diskussionsinhalten und den geeigneten Räumen dazu absolut wichtig. Wir Menschen als Gesellschaft müssen Orte haben, wo genau diese Form von Bildung angeboten wird und stattfinden kann. Kulturräume sind unerlässlich für ein vielfältiges, gesellschaftliches Miteinander."

Inzwischen wirkt die Kampagne immer öfters. Nach den anhaltenden Protesten aus der Kultur- und Theaterszene wurde der Sparplan in Berlin noch einmal überarbeitet. So wurden die Kürzungen für das Kinder- und Jugendtheater GRIPS vollständig zurückgenommen. Auch im Theater an der Parkaue (Junges Staatstheater Berlin) wird wohl auf die geplanten Kürzungen verzichtet – und auch die geplanten Kürzungen am HAU werden nicht mehr eingefordert. Nur: Das darf jetzt nicht auf Kosten der freien Kulturszene gehen – denn bisher wird nur umgeschichtet und der Gesamthaushalt nicht aufgestockt.

"Wer jetzt die Kunst und Kultur finanziell beschneidet, riskiert den Zusammenhalt der Gesellschaft"

Lisa Mangold, Leiterin des Bereichs Kunst und Kultur in ver.di